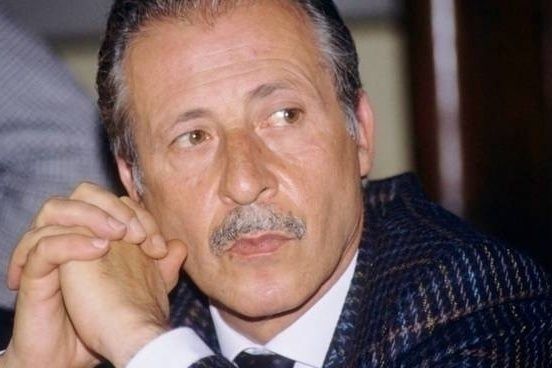

Ricordiamo oggi un uomo che ha fatto la storia italiana della magistratura e in qualche modo della politica: Paolo Borsellino al quale oggi e senza alcuna commemorazione ufficiale rivolgiamo il nostro sguardo e la nostra gratitudine per aver lottato e aver sacrificato la sua vita al fine di sovvertire un sistema italiano ormai incancrenito.

Quel denso fumo nero, quella fitta polvere che entra negli occhi nel naso e nella bocca e che non ci fa respirare, quell'odore acre e stordente di cordite che confonde ancora più di una droga aleggiano ancora. Nella nostra memoria, nelle nostre paure, nel nostro sentimento di libertà, di legalità e di ostinata volontà quel 19 luglio 1992 è ancora impresso, marchiato a fuoco.

Paolo Emanuele Borsellino nacque a Palermo il 19 gennaio 1940, nel quartiere La Kalsa, dove vissero anche Giovanni Falcone e Tommaso Buscetta. Dopo gli studi, si iscrisse al Liceo Classico Giovanni Meli e divenne direttore del giornale studentesco Agorà. Nel 1958 conseguì la maturità con ottimi voti e, lo stesso anno, iniziò gli studi in Giurisprudenza. Proveniente da una famiglia con simpatie di destra, aderì al F.U.A.N. e fu rappresentante studentesco. Si laureò nel 1962 con il massimo dei voti, ma pochi giorni dopo perse il padre. Per sostenere la famiglia, gestì la farmacia paterna fino alla laurea della sorella Rita in Farmacia. In quegli anni, gli venne concesso l’esonero dal servizio militare. Nel 1968 sposò Agnese Piraino Leto, con cui ebbe tre figli.Nel 1963 partecipò al concorso per magistrato e fu il più giovane d’Italia. Iniziò il suo percorso come uditore giudiziario e, nel 1965, venne assegnato al Tribunale di Enna. Successivamente, fu pretore a Mazara del Vallo e Monreale, dove conobbe la nascente mafia dei corleonesi. Nel 1975 fu trasferito a Palermo e nel 1980 contribuì ai primi arresti di mafiosi. Dopo l’assassinio del capitano Basile, gli venne assegnata una scorta e si costituì il pool antimafia, in cui lavorò accanto a Falcone e altri magistrati. Il suo impegno contro Cosa Nostra segnò profondamente la sua vita e la storia italianaNel racconto che ne fa lo stesso Borsellino, il pool nasce per risolvere il problema dei giudici istruttori che lavorano individualmente, separatamente, ognuno per i fatti suoi, senza che uno scambio di informazioni fra quelli che si occupano di materie contigue possa consentire, nell’interazione, una maggiore efficacia con un’azione penale coordinata capace di fronteggiare il fenomeno mafioso nella sua globalità. Uno dei primi esempi concreti del coordinamento operativo é la collaborazione fra Borsellino e l’appena acquisito Di Lello che Chinnici ha voluto e richiesto in squadra. Di Lello prende giornalmente a prestito la documentazione che Borsellino produce e gliela rende la mattina successiva, dopo averla studiata come se fossero "quasi delle dispense sulla lotta alla mafia".

E presto, senza che le note divergenze politiche possano essere di più che mera materia di battute, anche fra i due, il legame professionale si estende all’amicizia personale. Del resto é proprio la formazione di una conoscenza condivisa uno degli effetti, ma prima ancora uno degli scopi, della costituzione del pool. Come disse Guarnotta: "si andava a esplorare un mondo che sinora era sconosciuto per noi, in quella che era veramente la sua essenza." Nel pool si va formando una gerarchia di fatto, come la definisce Di Lello, fondata sulle qualità personali di Falcone e Borsellino, tributari di questa leadership per superiori qualità - sempre secondo lo stesso collega - di "grande intelligenza, grandissima memoria e grande capacità di lavoro".Tutti i componenti del pool chiedono espressamente l’intervento dello Stato, che non arriverà.

Qualcosa faticosamente giunge nel 1982 a prezzo però di nuovo altro sangue eccellente quando, dopo l’omicidio del deputato comunista Pio La Torre , il ministro dell’interno Virginio Rognoni invia a Palermo il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (che proprio in Sicilia e contro la mafia aveva iniziato la sua carriera di ufficiale) nominandolo prefetto.

E quando anche questi troverà la morte, cento giorni dopo, nella strage di via Carini, il Parlamento italiano riuscirà a varare la cosiddetta Legge Rognoni-La Torre ( già trattata dalla nostra redazione in un precedente articolo) ,con la quale si istituisce il reato di associazione mafiosa (articolo 416 bis del codice penale) che il pool sfrutterà per ampliare le investigazioni sul fronte bancario, all’inseguimento dei capitali riciclati.

Questa é la strada che Giovanni Falcone e i suoi colleghi del pool maggiormente intendono seguire, una strada aperta anni prima dalle indagini finanziarie di Boris Giuliano (sul cui omicidio investigava il capitano Basile quando a sua volta venne assassinato) a proposito dei rapporti fra il capomafia Leoluca Bagarella ed il losco finanziere Michele Sindona. Il 29 luglio 1983 viene ucciso Rocco Chinnici, con l’esplosione di un’autobomba; pochi giorni dopo giunge a Palermo da Firenze Antonino Caponnetto.

Il pool chiede una mobilitazione generale contro la mafia.

Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino, mentre Tommaso Buscetta ( Don Masino , come era chiamato nell’ambiente mafioso), catturato a San Paolo del Brasile ed estradato in Italia, inizia a collaborare con la giustizia.

Buscetta descrive in modo dettagliato la struttura della mafia, di cui fino ad allora si sapeva ben poco. Nel 1985 vengono uccisi da Cosa Nostra, a pochi giorni l’uno dall’altro, il commissario Giuseppe Montana e il vice-questore Ninni Cassarà.

Ecco che Falcone e Borsellino vengono trasferiti per sicurezza nella foresteria del carcere dell’Asinara, nella quale iniziano a scrivere l’istruttoria per il cosiddetto maxiprocesso che manderà alla sbarra 475 imputati.

Il 19 dicembre 1986 Borsellino chiede e ottiene di essere nominato procuratore della Repubblica di Marsala. La nomina supera il limite ordinariamente vigente del possesso di alcuni requisiti principalmente relativi all’anzianità di servizio. Nel 1987, mentre il maxiprocesso si avvia alla sua conclusione con l’accoglimento delle tesi investigative del pool e l’irrogazione di 19 ergastoli e 2.665 anni di pena, Caponnetto lascia il pool per motivi di salute e tutti, Borsellino compreso, si attendono che al suo posto venga nominato Falcone; ma il Consiglio Superiore della Magistratura non la vede alla stessa maniera e il 19 gennaio 1988 nomina Antonino Meli.

Sorge il timore che il pool stia per essere sciolto.

Borsellino parla in pubblico a più riprese, raccontando quel che sta accadendo alla Procura di Palermo. In particolare, in due interviste rilasciate il 20 luglio 1988 a La Repubblica e a L’Unità, riferendosi al C.S.M.( Consiglio superiore della Magistratura), dichiara espressamente: "si doveva nominare Falcone per garantire la continuità all’Ufficio. Hanno disfatto il pool antimafia. Hanno tolto a Falcone le grandi inchieste. La squadra mobile non esiste più. Stiamo tornando indietro, come 10 o 20 anni fa".

Per queste dichiarazioni rischia un provvedimento disciplinare e viene messo sotto inchiesta. A seguito di un intervento del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, si decide almeno di indagare su ciò che succede nel Palazzo di Giustizia.

Il 31 luglio il C.S.M. convoca Borsellino, il quale rinnova accuse e perplessità. Il 14 settembre Antonino Meli, sulla base di una decisione fondata sulla mera anzianità di ruolo in Magistratura, è nominato capo del pool. Borsellino torna a Marsala dove riprende a lavorare alacremente insieme a giovani magistrati, alcuni di prima nomina. Inizia in quei giorni il dibattito per la costituzione di una Superprocura e su chi porvi a capo. Nel frattempo Falcone viene chiamato a Roma per assumere il comando della direzione Affari Penali e da lì preme per l’istituzione della Superprocura. Con Falcone a Roma, Borsellino chiede il trasferimento alla Procura di Palermo e l’11 dicembre 1991 vi ritorna come Procuratore aggiunto, insieme al sostituto Antonio Ingroia.

Nel settembre del 1991 la mafia aveva già abbozzato progetti per l’uccisione di Borsellino. A rivelarlo é Vincenzo Calcara, picciotto della zona di Castelvetrano cui la Cupola mafiosa, per bocca di Francesco Messina Denaro (capo della cosca di Trapani), dice di tenersi pronto per l’esecuzione che si dovrà effettuare o mediante un fucile di precisione o con un’autobomba.

Assai onorato dell’incarico, che gli avrebbe consentito la scalata di qualche gradino nella gerarchia mafiosa, il mafioso attende l’ordine di entrare in azione come cecchino, qualora si fosse propeso per questa soluzione.

Ma Calcara viene arrestato il 5 novembre e la sua situazione in carcere si fa molto pericolosa poiché, secondo quanto da lui stesso indicato, aveva in precedenza intrecciato una relazione con la figlia di uno dei capi di Cosa Nostra, uno sbilanciamento del tutto contrario alle regole mafiose e sufficiente a costargli la vita. Se da latitante poteva ancora essere utilizzato per lavori sporchi, da carcerato invece gli resta solo la condanna a morte emessa dall’organizzazione. Prima della fine del periodo di isolamento Calcara decide di diventare collaboratore di giustizia e si incontra proprio con Borsellino, al quale, una volta rivelatogli il piano e l’incarico, dice: "lei deve sapere che io ero ben felice di ammazzarla". Dopo di ciò gli chiede di poterlo abbracciare e Borsellino avrebbe commentato: "nella mia vita tutto potevo immaginare, tranne che un uomo d’onore mi abbracciasse". Il pomeriggio del 19 maggio 1992, nel corso dell’XI scrutinio delle elezioni presidenziali, i 47 parlamentari del M.S.I. votano per Paolo Borsellino come Presidente della Repubblica.

Il 23 maggio dello stesso anno si consuma la strage di Capaci. Giovanni Falcone, il giudice più odiato dalla mafia, viene ucciso con 500 kg di tritolo. Esattamente 57 giorni prima del suo collega e amico Paolo Borsellino. Assieme a lui morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Alla presentazione di un libro, alla presenza dei ministri dell’interno e della giustizia, Vincenzo Scotti e Claudio Martelli, nonché del capo della polizia Vincenzo Parisi, dal pubblico viene chiesto a Borsellino se intendesse candidarsi alla successione di Falcone alla Superprocura. Alla sua risposta negativa Scotti interviene annunciando di aver concordato con Martelli di chiedere al C.S.M. di riaprire il concorso e invitandolo formalmente a candidarsi. Borsellino non risponde a parole, sebbene il suo biografo Lucentini abbia così descritto la sua reazione: "dal suo viso trapela un’indignazione senza confini".

Risponde al ministro per iscritto, giorni dopo: "la scomparsa di Giovanni Falcone mi ha reso destinatario di un dolore che mi impedisce di rendermi beneficiario di effetti comunque riconducibili a tale luttuoso evento".

Borsellino continua a rilasciare interviste e partecipa a numerosi convegni per denunciare l’isolamento dei giudici e l’incapacità o la mancata volontà da parte della politica di dare risposte serie e convinte alla lotta alla criminalità. Pochi giorni prima di essere ucciso, durante un incontro organizzato dalla rivista MicroMega, così come in una intervista televisiva a Lamberto Sposini, Borsellino aveva parlato della sua condizione di condannato a morte. Sapeva di essere nel mirino di Cosa Nostra e sapeva che difficilmente la mafia si sarebbe lasciata scappare le sue vittime designate.

Il 19 luglio 1992 alle ore ore 16:58 la strage in via d'Amelio. Insieme al giudice antimafia persero la vita gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna della Polizia a morire in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La Fiat 126 rubata contenente circa 90 chilogrammi di Semtex-H, telecomandati a distanza (probabilmente da dietro un muretto in fondo alla strada o da un condominio in costruzione nelle vicinanze), venne fatta esplodere in via Mariano D'Amelio al civico 21 a Palermo, sotto il palazzo dove all'epoca abitavano Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino (rispettivamente madre e sorella del magistrato), presso le quali il giudice quella domenica si era recato in visita.

L'agente sopravvissuto Antonino Vullo descrisse così l'esplosione: «Il giudice e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, io ero rimasto alla guida, stavo facendo manovra, stavo parcheggiando l'auto che era alla testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha sbalzato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto [...]»

Credit: Wikipedia

Un'immagine di via D'Amelio poco dopo l'attentato

Una settimana dopo la strage, la giovanissima testimone di giustizia Rita Atria, che proprio per la fiducia che riponeva nel giudice Borsellino si era decisa a collaborare con gli inquirenti pur al prezzo di recidere i rapporti con la madre, si uccide.

Diversi pentiti di mafia ritrattano alcune accuse precedentemente espresse.

Antonino Caponnetto, che subito dopo la strage aveva detto, sconfortato: "Non c’è più speranza...", intervistato anni dopo da Gianni Minà ricorderà che: "Paolo aveva chiesto alla Questura - già venti giorni prima dell’attentato - di disporre la rimozione dei veicoli nella zona antistante l’abitazione della madre. Ma la domanda era rimasta inevasa.

Ancora oggi aspetto di sapere chi fosse il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si sia proceduto disciplinarmente nei suoi confronti e con quali conseguenze".

Paolo Borsellino è insignito della Medaglia d’Oro al valor civile con la seguente motivazione: "Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, esercitava la propria missione con profondo impegno e grande coraggio, dedicando ogni sua energia a respingere con rigorosa coerenza la proterva sfida lanciata dalle organizzazioni mafiose allo Stato democratico. Nonostante le continue e gravi minacce, proseguiva con zelo ed eroica determinazione il suo duro lavoro di investigatore, ma veniva barbaramente trucidato in un vile agguato, tesogli con efferata ferocia, sacrificando la propria esistenza, vissuta al servizio dei più alti ideali di giustizia e delle Istituzioni. Palermo, 19 luglio 1992"

A seguire il video del discorso di Paolo Borsellino in memoria di Giovanni Falcone. L'ultimo suo intervento pubblico prima dell'attentato del 19 luglio 1992.

Alla sua memoria sono state intitolate numerose scuole e associazioni.

L’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino (ex Punta Raisi di Palermo) e un’aula della facoltà di Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza sono state intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Nel link sottostante le testimonianze dei sopravvissuti agli attentati di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

https://www.youtube.com/watch?v=pMnPGwCRsG8

Agli uomini e alle donne che morirono quel giorno a Capaci e in via d'Amelio a Palermo, e a tutti coloro che quel giorno si sentirono morire assieme a loro, sono dedicate queste righe.

red.laprimalinea.it

red.laprimalinea.it