Il clima di riflessione verso le realtà della vita eterna che abbiamo respirato il primo e il due di novembre sembra perdurare anche nella XXXII domenica del tempo ordinario, infatti il tema centrale del Vangelo è la risurrezione.

Occorre però aprire una parentesi alla luce del brano di Luca e chiederci in cosa credevano gli ebrei al tempo di Gesù circa l’aldilà. In ebraico non esiste questa espressione, per loro la morte era la fine di tutto; tutti, buoni e cattivi, dopo morti, si finisce nello Sheol, un’enorme caverna sotterranea dove si vive come spettri mangiando polvere, come afferma il profeta Isaia: "i morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno" (Is 26,14).

Non esistendo quindi un aldilà, la retribuzione per il bene e il male compiuto avveniva sulla terra: il bene compensato con una lunga vita, abbondanza di figli e prosperità; il male veniva punito con vita breve, sterilità e miseria, e la colpa dei padri veniva punita nei figli fino alla quarta generazione.

Quando l'influsso della filosofia greca iniziò a contagiare Israele cominciarono a divulgarsi le dottrine riguardanti l’immortalità ed ecco che anche nella tradizione ebraica si fece strada il concetto di vita eterna.

Le prime tracce si possono trovare nel libro del profeta Daniele: "Molti di quanti dormono nella polvere si desteranno: gli uni alla vita eterna, gli altri all'ignominia perpetua"(Dn 12,1-2), per poi passare proprio al brano che troviamo nella prima lettura, tratto dal libro dei Maccabei, con il celebre racconto dell'atroce martirio della madre e dei suoi sette figli, dove viene espressa una fede nella resurrezione. Questi concetti non verranno accettati facilmente anzi, saranno ritenuti eretici e rifiutati dalla gerarchia allora al potere, rappresentata dal gruppo dei sadducei mentre li faranno propri i farisei i quali elaborarono per primi, in maniera sistematica, la dottrina della resurrezione dei giusti. Il premio o la punizione per l'uomo vengono posticipati a dopo la morte per cui i buoni ritorneranno alla vita e i malvagi resteranno nello Sheol, limitando però la risurrezione solo agli ebrei mentre ne erano esclusi i pagani.

Ed ecco che arriviamo al brano di Luca, Gesù prenderà l'idea farisaica della risurrezione (ma cambiandone sostanzialmente il contenuto) per parlare agli ebrei che potevano comprendere questa categoria teologica mentre ai pagani parlerà di una vita capace di superare la morte fisica. Sappiamo però che il Figlio di Dio non si limiterà a parlare di risurrezione ma la vivrà sulla sua stessa pelle mostrandone tutta la forza, la realtà e consistenza e in più rivelandoci che è qualcosa che riguarda tutti, nessuno escluso. Alla fine del brano troviamo questa affermazione di Cristo: Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui. Dio ci ha voluti, ci ha donato la vita, ci ama, veniamo da Lui e di conseguenza non può assolutamente accettare l’idea che la morte ci possa sequestrare per sempre e proprio per questo ci ha fatto il dono della risurrezione, parola che ci rivela che c’è sempre un nuovo sorgere, un nuovo inizio. Questo vale per ogni dimensione dell’esistenza terrena, infatti non dobbiamo mai e poi mai pensare che non vi sia una via d’uscita per andare oltre il male che vediamo in noi, i problemi che ci affliggono, le prove che ci tocca vivere, i peccati che commettiamo. La risurrezione è nel DNA della realtà ma spesso non sappiamo coglierne i bagliori. Dio ci offre sempre una via di fuga, un punto divista diverso quando siamo di fronte ai problemi, il perdono quando cadiamo nel peccato, la risurrezione quando ci imbatteremo nella morte.

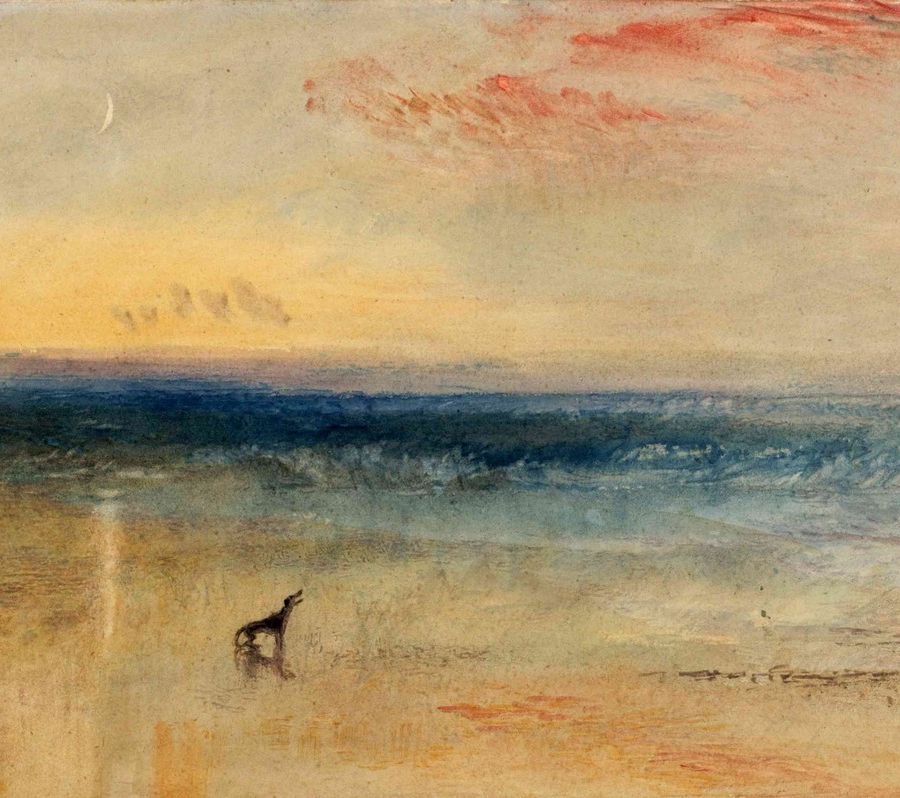

Se c’è un pittore che sapeva cogliere le vibrazioni presenti nella realtà e nella natura capaci di suscitare nell’uomo emozioni e stati d’animo è l’inglese William Turner (1775-1851). Il dipinto Alba dopo il naufragio (1841) ci rivela che sì a volte la nostra esistenza può naufragare per mille motivi ma non saremo mai abbandonati: una luce, un’alba sempre si leverà e non ci sentiremo mai soli come cani poiché siamo figli di Dio. Lui ci offre sempre una nuova luce che sorge e ci rivela che c’è sempre una via d’uscita e di salvezza e questo tanto più anche nell’ora della nostra morte, che tanto ci inquieta ma che non sarà un naufragio definitivo ma un approdare alla vita eterna. Dove vivremo per sempre.